根据《中国科技成果转化年度报告2018(高等院校与科研院所篇)》报道,2017年,填报科技成果转化年度报告的2766家研究开发机构、高等院校(研究开发机构1776家,高等院校990家,中央所属单位444家,地方所属单位2322家)中,有转让、许可、作价投资转化活动的单位957家,占比34.6%,以上述3种方式转化科技成果9907项,合同金额达121.1亿元,合同项数及合同金额比2016年分别增长了34.1%和66.1%。

从表1可知,2017年在3种转化方式中,转让项目数占比为60.4%,平均合同金额58.1万元,同比减少27.6%;许可项目数占比34.3%,平均合同金额101.1万元,同比增长67.4%;作价投资项目数占比5.2%,同比减少10.1%,平均合同金额1001.1万元,同比增长134.2%。转让项目大幅增加,平均合同金额却大幅下降;许可项目数量增长幅度不大,但平均成交金额却大幅增长;作价投资项目略有下降,但平均成交金额却成倍以上增长。

平均合同金额不一定能说明什么问题,不排除单个项目的影响,如山东理工大学一个项目的许可金额就高达5.2亿元,会拉高许可项目的平均合同金额。但转化项目数量的增长或下降也很难说明存在一种什么趋势。但转让项目数量大幅增加、成交金额大幅下降,是否存在某种政策因素,目前还不得而知。

从这份成绩单来看,高校院所的科技成果转化情况总体还是不错的,这与科技成果转化政策的有效落实密切相关。

一、科技成果转化政策落实情况

根据《促进科技成果转化法》及其配套文件规定,科技成果转移转化政策涉及面较广,政策点比较多。不过从主要政策内容来看,大致可以分为以下8个方面:

1.“三权下放”政策基本落实到位。《中共中央国务院关于深化体制机制改革加快实施创新驱动发展战略的若干意见》(中发〔2015〕8号)第(十三)条提出“加快下放科技成果使用、处置和收益权”,《促进科技成果转化法》的第十八条、第四十三条均是关于“三权下放”的条款。《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部第100号令)出台以后,《促进科技成果转化法》第十八条规定的“国家设立的研究开发机构、高等院校对其持有的科技成果,可以自主决定转让、许可或者作价投资”基本上落实到位了。但“可以自主决定转让、许可或者作价投资”与“下放科技成果使用、处置和收益权”不能画等号,前者比后者范围小一些。

2.科技成果转化奖酬金政策落实情况较好。根据《中国科技成果转化年度报告2018(高等院校与科研院所篇)》披露的数据,2017年高校院所中有62282人次获得奖酬金,人均7.6万元。其中,59235人次获得现金奖励,人均3.8万元,比2016年分别下降了2.9%和10.2%;3047人次获得股权奖励,人均82万元,比2016年分别增长210%和下降了35.4%。从中可以看出,科技成果作价投资金额比较大,平均超过1000万元。现金奖励金额之所以比较小,转让、许可经费是分步到位的,现金奖励只是从到位经费中提取一定比例进行奖励。

2017年2766所高校院所现金收入为46.3亿元,科研人员获得的现金奖励金额为22.2亿元,占比47.9%,比2016年的44.2%提高了3.7%。初看起来,47.9%的比例不足50%,但它是现金收入的比例,不是净收入的比例,这一比例已经很高。2017年高校院所给予科研人员的股权奖励占比为54.3%,略低于2016年的58.4%,但均高于50%。从这些数字看,无论是现金奖励还是股权奖励,成果转化奖酬金政策都落实得比较好。

其中,主要贡献人员的奖酬金分配比例由2016年度的65.7%提高到90.3%:转让、许可方式对主要贡献人员的现金奖励比例由2016年的84.8%提高到85.2%;以作价投资方式对主要贡献人员的股权奖励比例由2016年的93.1%提高到94.8%。这表明,激励对象更集中了,即更强化了对主要贡献人员的激励。这两个比例均远远高于《国务院关于印发实施<中华人民共和国促进科技成果转化法>若干规定的通知》(国发〔2016〕16 号)提出的不低于50%。或许这正是2017年获现金奖励和股权奖励人数减少的原因。

当然,仍有个别高校院所以国有资产流失为由没有落实奖酬金政策,但这种情况比较少,主要是由于不熟悉国家法律法规和政策规定所致。

3.科技成果转化税收优惠政策得到有效落实。近年来,财政部、国家税务总局接连发布了一系列税收优惠政策的文件,消除税收政策对科技成果转移转化的障碍。《财政部、国家税务总局关于将国家自主创新示范区有关税收试点政策推广到全国范围实施的通知》(财税〔2015〕116号)将技术转让收入减免企业所得税政策扩大到5年以上实施许可。《财政部、国家税务总局关于完善股权激励和技术入股有关所得税政策的通知》(财税〔2016〕101号)提出股权奖励可享受递延纳税优惠。《财政部 税务总局 科技部关于科技人员取得职务科技成果转化现金奖励有关个人所得税政策的通知》(财税〔2018〕58号)对以转让、许可方式转化科技成果科技人员获得的现金收入可以减计50%计入科技人员当月“工资、薪金所得”,依法缴纳个人所得税。这些政策都是备案制,不用审批或核准,基本上得到了落实。

另外,企业研发费用税前加计扣除政策加计扣除比例提高到75%,可加计扣除的研发费用范围不断扩大,即优惠力度不断加大。

4.科技人员兼职兼薪和离岗创新创业政策有积极进展。《国务院关于印发实施<中华人民共和国促进科技成果转化法>若干规定的通知》(国发〔2016〕16 号)和《中共中央办公厅、国务院办公厅关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》(厅字〔2016〕35号)对科技人员兼职兼薪与离岗创新创业作出了原则性规定。人力资源社会保障部于2017年3月印发了《关于支持和鼓励事业单位专业技术人员创新创业的指导意见》(人社部规〔2017〕4号),分别对专业技术人员兼职兼薪与离岗创新创业的条件、程序、管理、权利义务等都作出了规定。不少高校院所出台了本单位的规定,规范科技人员兼职兼薪和离岗创新创业。《中国科技成果转化年度报告2018》数据显示,2017年高校院所在外兼职从事科技成果转化和离岗创业人数为9910人,同比增长47.8%。

这只是高校院所报送出来的数字,即分别按照国家规定经单位同意兼职或离岗创新创业的,但实际上兼职人数应该远不止这么多,主要原因为:一是科技人员有所顾虑,一旦被单位知道了在外兼职创新和兼职创业,会被误解为不务正业;二是部分高校院所还不够解放思想,对科技人员兼职兼薪和离岗创新创业存在顾虑,担心科技人员兼职兼薪和离岗创新创业过多,会影响科研和教学工作。

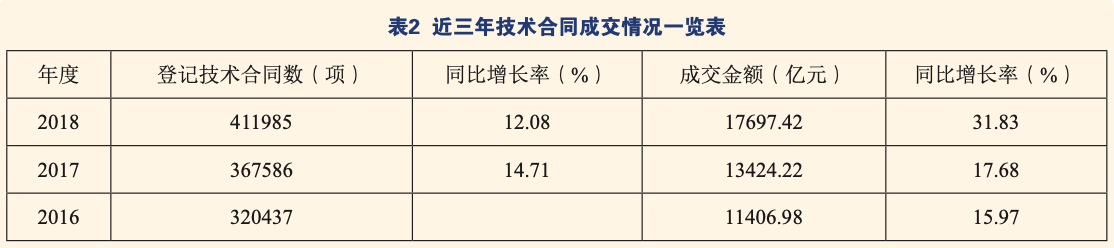

5.技术市场政策落实较好,科技中介服务机构如雨后春笋般涌现。据科技部火炬中心公布的数据,截至2018年12月31日,全国登记技术合同411985项,成交金额17697.42亿元,同比分别增长12.08%和31.83%。近几年的增长情况如表2所示,从中可知,技术合同成交活跃。

《中国科技成果转化年度报告2018》数据显示,2017年,2766家研究开发机构、高等院校签订的技术开发、技术咨询和技术服务合同344079项,同比增长60.8%,占“四技”合同总数的97.2%;合同金额630.7亿元,同比增长22.1%,占“四技”合同总金额的87.6%。虽然仅占全部技术合同成交额的4.2%,但对比表2来看,高校院所的技术交易异常活跃,远高于技术合同数量和成交金额的增长率,而且真正涉及知识产权的技术合同却很少,表明高校院所主要利用已有科技知识为企业解决实用技术难题。

受《促进科技成果转化法》及其配套政策利好的激励,各种类型的技术交易机构、技术转移服务机构、技术转移人才不断涌现。西安科技大市场、浙江科技大市场等一批科技大市场建成运行,催生了一批科技服务机构的发展和科技成果的交易,促进了科技成果转移转化。

高校院所也纷纷建立了技术转移机构,有专职的技术转移人才提供科技成果转移转化服务。《中国科技成果转化年度报告2018》数据显示,有264家高校院所设立了专门负责科技成果转移转化工作的技术转移机构,188家高校院所填报了2540名专职从事科技成果转移转化工作的人员,其中专职人员1594人,兼职946人。与企业共建研发机构、转移机构和服务平台6457家。实际数据可能远不止这些。例如,上海交通大学产业技术研究院在10余个地方建立了地方研究院,仅四川研究院又建立多个科技创新平台。同时,上海交大产研院还建立了10多个跨学科的产业技术协同创新机构。仅上海交大就有30余个这类机构。

6.科技成果定价政策不断清晰,松绑效果显现。科技成果定价是否需要评估,一直是高校院所成果转化的一个障碍。《促进科技成果转化法》第十八条规定的协议定价,没有明确是否要进行评估。高校院所在科技成果转移转化中,对是否评估一直很纠结。不评估的话,不符合国家规定,有可能成为巡视巡察、审计检查等的问题点,评估又费钱、费事,还可能误事。特别是《财政部关于〈国有资产评估项目备案管理办法〉的补充通知》(财资〔2017〕70号)发布以后,这个问题显得更加突出。一些高校院所、医院在接受上级部门审计、巡视巡察中,评估问题是关注的重点。一些高校院所因把握不好政策的度,一律要求评估。2019年4月,《事业单位国有资产管理暂行办法》(财政部第100号令)发布以后,对科技成果资产是否评估问题作出了明确的规定,即将决定权交还给高校院所。同时,《科技部、教育部、发改委、财政部、人社部和中科院关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》(国科发政〔2019〕260号)第三部分第(十)条提出“修订完善国有资产评估管理方面的法律法规,取消职务科技成果资产评估、备案管理程序”,给科技成果定价一个明确的说法,排除了科技成果定价中的一大障碍。

7.职务科技成果权属改革破冰前行。四川省在西南交通大学和四川大学开展科技成果混合所有改革的基础上,四川省和成都市将科技成果混合改革纳入全面创新改革范畴,拉开了这项改革的序幕。此后,《中共中央办公厅、国务院办公厅关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》(厅字〔2016〕35号)提出,对于高校院所接受企业、其他社会组织委托的横向委托项目,探索赋予科研人员科技成果所有权或长期使用权。到2017年,《国务院关于印发国家技术转移体系建设方案的通知》(国发〔2017〕44号)提出了科技成果共有权改革。《国务院关于优化科研管理提升科研绩效若干措施的通知》(国发〔2018〕25号)扩大到财政资金形成的职务科技成果。《国务院办公厅关于推广第二批支持创新相关改革举措的通知》(国办发〔2018〕126号)提出“将事后科技成果转化收益奖励,前置为事前国有知识产权所有权奖励”。《科技部、教育部、发改委、财政部、人社部和中科院关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见》(国科发政〔2019〕260号)提出“科技、财政等部门要开展赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点”,即明确了推进部门,及这项改革的目标。上述五个文件使科技成果权属改革越来越清晰,目标越来越明确,使科技成果权属改革纵深推进。这些规定不是简单地重复或重申,而是每一个文件围绕一个主题,不断有新举措,持续地予以推进。在这些文件的激励下,广东、上海、天津等地积极推进这些改革的落实。

8.科技成果转化情况年度报告不断完善。《财政部 科技部关于研究开发机构和高等院校报送科技成果转化年度报告工作有关事项的通知》(财科教 〔2017〕22号)选择部分高校院所填报上一年度科技成果转化情况的年度报告,并提出“2020年实现国家设立的研究开发机构、高等院校全覆盖”。这项工作开局良好。《财政部 科技部关于研究开发机构和高等院校报送2017年度科技成果转化年度报告工作有关事项的通知》(财科教〔2018〕32号)扩大到有科技成果转化活动的高校院所,共有2766所高校院所填报了年度报告。在科技部成果转化与区域创新司的指导下,中国科技成果管理研究会、国家科技评估中心和中国科学技术信息研究所组织编制了《中国科技成果转化年度报告2018(高等院校与科研院所篇)》(2019年2月科学技术文献出版社出版),对2766家研究开发机构、高等院所2016年、2017年的科技成果转化情况进行了汇总和分析。《科技部办公厅 财政部办公厅关于研究开发机构和高等院校报送2018年度科技成果转化年度报告工作有关事项的通知》(国科办区〔2019〕53号)对年度报告的格式进行了微调。近三年的实践,这项工作试点效果良好,基本进入正轨。

二、政策落实的特点、经验与做法

1.高层重视,层层抓落实,以文件落实文件,不少高校院所也制订了本单位促进科技成果转移转化的规章制度,并进行了迭代更新。新修订的《促进科技成果转化法》于2015年10月1日起施行以后,《国务院关于印发实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉若干规定的通知》(国发〔2016〕16号)和 《国务院办公厅关于印发促进科技成果转移转化行动方案的通知》(国办发〔2016〕28号)先后发布施行。教育部、自然资源部、交通运输部、国家卫生计生委、水利部、中国科学院、国家粮食局、国家林业和草原局、国家市场监督管理总局等部门先后发布了科技成果转移转化的文件,指导并推进本部门的科技成果转移转化工作。其中分三种类型:一是教育部、中科院、国家卫生计生委、农业农村部等联合科技部等部门印发促进科技成果转移转化的指导意见;二是自然资源部、交通运输部、水利部、国家粮食局、国家林业和草原局、国家市场监督管理总局单独发布促进科技成果转移转化的指导意见;三是科技部与国务院国资委发布的进一步推进中央企业创新发展的意见中涉及科技成果转移转化内容。上述三种类型的做法,在力度、效果、对政策的把握上是存在差异的,因而在推进科技成果转移转化方面也存在差异,有些启动得早,有些启动得晚。各系统内高校院所基本上是在中央部委发布指导意见后才启动,中央部委不发文的,系统内高校院所基本上也处于观望状态,不敢“轻举妄动”。这说明一级看一级,上级做得好,下级会快步跟上。上级不想做,或做得不好,下级即使想做,也不敢做。

2.许多地方出台了促进科技成果转化条例。上海、广西、内蒙古、重庆、天津、福建、浙江、广东、山东、四川、河北、甘肃、宁夏、陕西、安徽、贵州、北京等都制订或修订了促进科技成果转化条例,山西、河南正在广泛征求意见或审议。以地方条例来落实《促进科技成果转化法》及其配套文件是比较有效的做法。地方条例主要规定了以下内容:一是奖酬金提取比例,如上海规定允许70%,安徽、黑龙江、广西、福建等地规定不低于70%,广东规定不低于60%。二是净收入的计算方式,包括可以扣除的成本,例如,安徽省条例规定“净收入,是指转让、许可收入扣除相关税费、单位维护该科技成果的费用,以及交易过程中的评估等直接费用后的余额”。三是奖酬金分配及其受益人,例如安徽省条例规定“完成、转化职务科技成果做出重要贡献的人员,包括职务科技成果完成人和为科技成果转化做出重要贡献的科技人员、科技中介服务机构工作人员以及相关管理人员”。四是落实勤勉尽责,包括怎样才算履行了勤勉尽责义务。例如,安徽条例规定“以投资方式实施转化的,对已履行勤勉尽责义务、且没有牟取非法利益仍发生损失的情况,不纳入研究开发机构、高等院校和国有企业资产增值保值考核范围”。地方条例也体现了地方特色,例如,四川条例对职务科技成果权属混合所有制改革进行了规定,广西条例规定“支持与东盟国家开展技术转移活动,完善面向东盟国家的技术转移协作网络和信息对接 平台”等。

成果转化条例的出台过程是各方形成共识的过程,也是普及《促进科技成果转化法》和国家有关政策的过程。为贯彻落实促进科技成果转化条例,政府会出台相关配套措施,既是落实国家科技成果转移转化政策,也是推进本地的科技成果工作。

3.以多种形式、多种渠道加强政策宣贯,广泛开展技术转移人才培训。科技部、教育部及有关部委注重成果转化法及相关政策的培训、宣贯。例如,科技部于2018年举行了多场政策培训活动,对省科技部门、科技培训机构、科研院所的有关人员、科技人才等进行政策培训。教育部组织开展“高校科技成果转化和技术转移平台”的认定工作,并制订相关配套文件对高校落实科技成果转移转化政策予以指导。上海、浙江、天津、河北、贵州、吉林、陕西等地科技部门组织开展技术经纪人、技术经理人或技术转移人才培训,将科技成果转化政策作为重要的培训内容,特别是浙江省科技厅还组织对地市县科技部门负责人开展科技成果转化政策培训,对国家科技成果转移转化政策的普及和落实,起到了较好促进作用。

4.加强对政策落实的督促检查。中央在对部属高校、科研机构进行巡视中,地方党委在对科技部门、地方所属高校院所进行巡视中,也将科技成果转移转化政策的落实情况纳入巡视范围,并指出高校院所在推进科技成果转移转化中存在的问题。2017年,中央派出多个检查组,对落实《中共中央办公厅、国务院办公厅关于实行以增加知识价值为导向分配政策的若干意见》(厅字〔2016〕35号)情况进行检查,发现落实中的问题,提出整改意见。无论是巡视还是检查,都有力地推进了科技成果转移转化政策的落实。

当然,在落实政策还有其他做法,例如科技部火炬中心开展科技成果直通车活动,地方政府科技部门委托科技中介机构开展科技成果转移转化政策服务,举行科技成果供需对接活动等,都有助于科技成果转移转化政策的贯彻落实。

三、推进政策落实的几点建议

目前的确仍有不少政策没有得到有效落实,分析主要原因包括:指导政策落实工作不够到位,相关政策管理有待协同等问题,使成果转化政策执行难。为此,建议:

1.加强对科技成果转移转化政策的评估。通过评估,可以发现科技成果转移转化政策落实中的问题和障碍,以便有针对性采取措施扫除这些障碍,促进政策的有效落实。

2.加强政策服务。支持社会力量为科技成果转移转化政策的宣传、普及和落实提供专业的服务,帮助高校院所和广大企业、科技人员学好政策、用好政策,使政策效用充分发挥出来,发挥好政策的导向和促进作用,实实在在地推进科技成果的转化。

3.加强部门间、政策文件间协同。科技成果转移转化政策专业性比较强,既要熟悉科技成果转移转化规律,也要有比较丰富的实操经验,对政策法规有比较精准的理解。政府要建立部门间协同机制,协调解决科技成果转移转化政策落实中的难点问题,特别是跨部门、跨地区的协同问题,以及法律之间、法规之间、政策文件之间的衔接。在政策文件出台之前,要加强新旧文件之间,同一类文件之间的协同、衔接,避免文件之间打架,也避免文件之间不够衔接而难以落实的问题。

4.加强政策培训,统一进行政策解释。党中央、国务院每出台一项政策,都需要进行相应的培训,讲清政策出台背景、政策要解决的主要问题、与现有政策文件之间的关系以及与现在文件之间的衔接,部署政策落实事项。同时,要提供政策咨询途径,基层单位遇到问题时向谁咨询,并提供联系方式。

5.加强政策梳理,理清政策文件之间的关系。由于政策文件出台部门多,网上检索比较难,这就需要专门机构、专门人员负责政策梳理,同时要处理好各类政策文件之间的衔接。这项工作应由政府来承担,包括综合政策部门来承担,避免律师、中介人员随意解释政策。很有必要汇编科技成果转移转化政策,处理好政策文件之间、法律法规与政策文件之间的关系,将不衔接的要衔接好、不合理的条款要删除,以免影响政策的执行。

(作者吴寿仁,上海市科学技术委员会体制改革与法规处原处长,

上海市计划生育科学研究所党委副书记、纪委书记,著有《科技成果转化操作实务》《科技成果转化疑解》《科技成果转化政策导读》

等12部著作)