习近平总书记强调,“环境好,则人才聚、事业兴”“要营造良好创新环境,加 快形成有利于人才成长的培养机制、有利于人尽其才的使用机制、有利于竞相成长各展其能的激励机制、有利于各类人才脱颖而出的竞争机制,培植好人才成长的沃土,让人才根系更加发达,一茬接一茬茁壮成长”。党的十八大以来,我国创新驱动发展战略全面实施,科技体制机制改革进一步深化,科技人才发展环境得到了明显改善。有关部门、单位、地方积极落实中央要求,以“放权、松绑、激励、服务”为重点,形成了覆盖人才管理、培养引进、评价激励、流动服务等方面的人才政策体系,对激发科技人才创新创造活力和增强获得感起到了积极作用。

中国科技人才状况调查研究小组(以下简称研究小组),于2019年首次开展了科技人才状况调查工作,围绕优化科技人才发展环境,对国家科技专家库内 近1200名高层次科技专家进行了问卷调查,了解了科研人员开展科技创新创业活动的内生动力来源,对政府科技管理、单位人事和科研管理制度、社会创新生态建设3个层面的意见和诉求,客观反映科技体制改革、人才发展体制机制改革相关政策的推进落实情况,为提高政府科技管理效率、完善科研机构管理制度及优化科技创新生态提供参考。

一、科研人员内生动力和创新诉求解读

内生动力是作用于主体行为的一种动力,是主体内在认同的,相对于外部因素,内生动力对主体行为的驱动更具持久性。

科技人才内生动力体现在物质、精神和社会三个层面。其中,物质层面的动力主要是满足幸福生活保障需要;精神层面的动力主要是探索未知、个人成长、自我实现、为学科/领域发展或国家发展做出贡献等;社会层面的动力主要是归属感、认同感、荣誉感、责任感等。科技人才创新诉求是激发内生动力对外部环境的期盼和要求,包括政府管理、机构组织、社会创新文化和生态等三个方面。

二、调查问卷设计与调查组织实施

研究小组深入北京、上海、深圳、苏州等地20余家科研单位开展实地调研,并组织有关单位召开专家座谈会。研究小组不断聚焦和凝练关键问题,最终形成包含26项选择性问题和1项开放式问题的调查问卷(图1)。

科研人才内生驱动力层面,主要调查个人从事科研活动的动力来源、选择职业流动的动因及潜心科研的环境与条件保障需求等。外部创新诉求包括政府、机构组织和社会三个层面:政府层面,主要调查改革发展与政策落实、科技管理“四抓”职能转变、国家科研任务形成机制和组织实施、科研经费配置、国家科技计划改革、创新生态建设等;机构组织层面,主要调查宗旨使命执行、经费与科研任务支持、科研团队建设、科技成果转化、引才留才举措等;社会层面,主要调查创新文化、科研诚信、舆论监督、社会投入等。

问卷调查采取抽样调查形式,问卷发放主要依托国家科技专家库,调查对象均来自各机构、各行业、各领域活跃在科研一线的高层次科技专家,专家意见和建议具备时效性、代表性。本地调查问卷共回收1189份,其中有980位专家对优化创新生态、激发科研人员创新活力提出了意见和建议。

三、科技人才从事科研工作的内生动力

深入了解科技人才内生动力、及时满足科技人才创新诉求,才能有效激发他们的创新活力。本次问卷调查获取了科技人才从事科技创新工作的动力来源、选择职业流动的动因、保障科研工作的个人需求等,为有针对性地激发科技人才创新活力提供 参考。

(一)从事科研工作的内生动力主要来自国家需要、事业责任和专业兴趣

科技人才从事科研工作的动力源于事业责任、专业兴趣、社会荣誉等。按照选择人数排序,科研工作内生动力来源中排在最前2位的是事业责任和专业兴趣,选择人数比例分别为68.4%和67.1%。比较不同年龄科研人群的动力来源,45岁及以下科研人群比较看重自我成长和满足生活需求;45岁以上科研人群更加看重国家需要和事业责任(表1)。

(二)科技人才流动的主要动因是个人成长与职业发展空间

从科技人才流动的动因来看,75.6%的被调查人员认为个人成长与职业发展是人才流动考虑的主要因素。薪酬待遇也对人才流动有显著影响,选择人数比例为61.9%。单位给予的科研平台、岗位匹配、科研氛围等也是人才流动考虑的重要因素,地区经济发展、居住环境、学术资源网络等外部环境因素对人才流动的影响相对较小(表2)。

从不同年龄段科技人才流动的动因选择来看,青年人才流动更易受个人家庭因素(子女上学、户口、住房等)影响,35岁及以下人群中选择人数比例达到34.9%,随着年龄的增长,选择这方面因素的人数比例逐渐降低(图2)。

(三)科技人才个人需求主要是尊重信任和保障生活

被调查人员在开放式问题的主观诉求表述中,关于激发内生动力、满足自身需求的诉求主要集中于三点:一是受到尊重和认可。资金不仅用在单位、项目、设备上,还要用在人才本身,提高科技人才的收入和待遇。二是给予信任。在诚信和道德规范合理的约束下充分相信科技人才,重点从研究方向、研究前景上给予激励和支持。三是提供生活保障。在衣食住行、子女教育、科研环境方面给予保障,让科技人才无后顾之忧,不要为了生活而奔波忙碌。

四、科技人才对政策重要性与作用效果的评价

围绕近年来各级政府和有关单位出台的人才相关政策,本次调查获取了科技人才对政策的重要性、作用效果、进一步推进等情况的反映与评价,为推进政策提升、落实和补缺提供参考。

(一)扩大自主权和“松绑减负”对激发人才活力最为重要

调查显示,科技人才对政府深化“放管服”改革、扩大用人单位和领军人才“人财物”自主权,以及优化科技计划管理、为科技人才“松绑减负”的改革举措最为关注,选择人数比例均超过了50.0%。此外,科技人才对科研机构中长期绩效评估、清理“四唯”评价也较为关注,选择人数比例分别为39.0%和33.0%(表3)。

企业科技人才对以增加知识价值为导向的激励政策和人才流动政策的重要性评价较高。44.4%来自企业的被调查人员认为,以增加知识价值为导向的激励政策对激发人才活力最为重要,可以明显增强他们的获得感,对“松绑减负”和清理“四唯”评价的关注度则明显低于其他机构人员。有27.4%来自企业的被调查人员认为人才流动政策很重要,选择人数比例明显高于其他机构人员(图3)。

基础研究人员对机构评估政策的重要性评价较高。48.0%从事基础研究的被调查人员认为,科研机构中长期绩效考核政策对激发人才活力最为重要,选择人数比例明显高于其他领域人员(图4)。

(二)科技人才对“松绑减负”和扩大自主权的获得感最强

从科技人才对已产生明显积极作用的政策落实效果评价来看,按照选择人数从高到低排列,排在前两位的分别是“优化科技计划管理,给科技人才‘松绑减负’”和“深化‘放管服’,扩大用人单位和领军人才‘人财物’自主权”,选择人数比例分别为41.3%和36.3%。比较不同年龄科研人群对改革政策落实效果的评价,35岁及以下年轻人对人才流动、机构中长期绩效考核政策的获得感更强;35岁以上人群对扩大“人财物”自主权、增加知识价值为导向的分配政策的获得感更强。

(三)科技成果转化让科技人才获得实实在在的收益

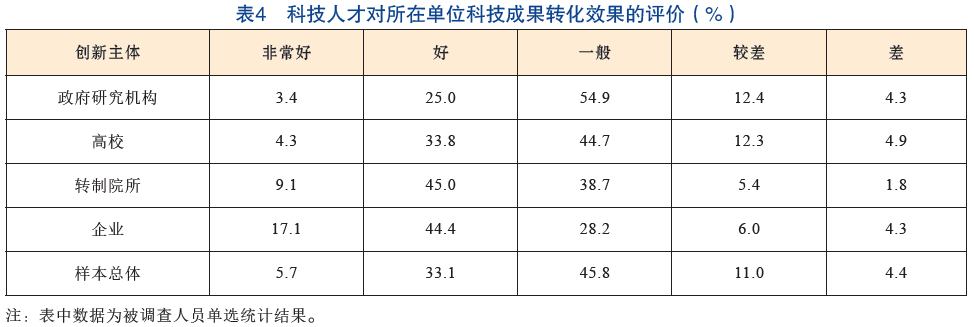

通过实施科技成果转化“三部曲”,下放成果使用、处置、收益权,优化税收、股权等政策,疏通政策堵点,加大激励力度,科技人才获得感不断增强。84.6%的被调查人员表示,所在单位科技成果转化有效果,其中,近40.0%的人员认为科技成果转化效果“非常好”或“好”,仅有15.4%的人员认为科技成果转化效果“差”或“较差”(表4)。

五、科技人才对优化政府科技管理的诉求与建议

习近平总书记指出,“政府科技管理部门要抓战略、抓规划、抓政策、抓服务”,为优化科技管理格局和转变政府职能指明了方向。调查显示,科技人才认为政府科技管理部门最应加强的是“抓服务”。本次调查获取了科技人才对国家科研任务的产生和组织实施、科研经费的配置、科技计划管理的监督评估、创新生态营造等方面的意见和诉求,可为进一步优化政府科技管理方式和提高科技管理效率提供参考。

(一)近半数科技人才赞同通过规划产生国家科研任务

在国家科研任务的产生方面,近50.0%的被调查人员认为,应由国家战略规划确定国家科研任务;还有部分人员希望通过“自下而上”方式由优势科研单位、转制院所和企业提出;赞同由少数大牌专家提出国家科研任务的人员比例仅为16.3%(表5)。

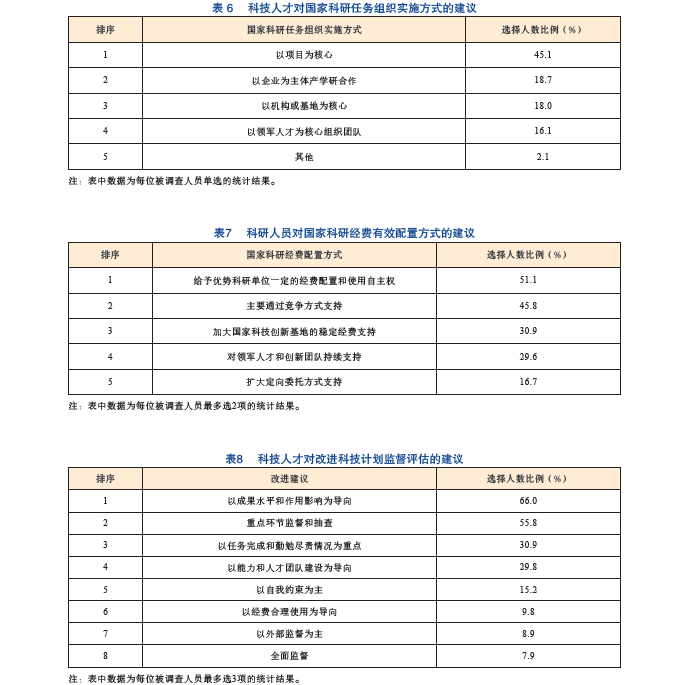

(二)超四成科技人才认为以项目为核心组织国家科研任务更为高效

在国家科研任务组织实施方面,45.1%的被调查人员认为,以项目为核心的方式更为高效,选择以机构或基地为核心、以企业为主体产学研合作、以领军人才为核心组织团队这三种方式的人数分布比较均匀,比例均为16.0%~19.0%(表6)。

(三)超半数科技人才希望给予优势科研单位一定的科研经费自主权

在科研经费配置方面,超过50.0%的科研人员认为,应给予优势科研单位一定的稳定经费支持和使用自主权;也有45.8%的科研人员认为,科研经费应该主要通过竞争方式予以支持;选择加大国家科技创新基地的稳定经费支持与对领军人才和创新团队持续支持的人数比例均为30%左右;选择扩大定向委托方式支持的人数比例最低,仅为16.7%(表7)。

(四)近2/3的科技人才希望扭转科技计划的监督评估导向

对于改进科技计划的监督评估,在评估导向方面,66.0%的被调查人员认为应以成果水平和作用影响为导向,分别有30.0%左右的人员认为应以任务完成和勤勉尽责情况为重点、以能力和人才团队建设为导向,认为应以经费合理使用为导向的人员比例仅为9.8%;在监督评估环节和频次方面,55.8%的被调查人员认为应进行重点环节的监督和抽查,仅有7.9%的人员认为应进行全面监督;在监督评估主体方面,有15.2%的被调查人员认为应以自我约束为主,有8.9%的人员认为应以外部监督为主(表8)。

(五)科技人才对“增稳”和“减负”的期望较高

对于心无旁骛潜心搞科研的科技人员来说,在条件保障方面,85.4%的被调查人员认为应加大稳定的基本科研经费支持,38.3%的人员认为应提供必要的生活保障,尤其是35岁以下的年轻人对生活保障需求更为强烈,这一比例达到近50%。在环境保障方面,60.3% 的被调查人员渴望减轻一般性管理负担,57.8%的人员渴望减少监督评估和考核评价的频次与事项,41.3%的人员渴望保障充足的科研时间。

(六)近半数科技人才认为科研诚信和科学家精神是建设良好创新生态的重点

营造良好的创新生态,需要科技人才爱国奉献、求真务实、创新担当、守信自律。按照被调查人员对营造良好创新生态不同举措的选择人数从高到低排序,排在前两位的是加强科研诚信建设和弘扬科学家精神,选择人数比例分别为47.4%和43.9%,反映了科技人才自身的科学精神、学术操守、职业道德等个人素质对优化科技创新生态的重要性。还有部分被调查人员认为,营造良好外部环境也很重要,分别有近40.0%的人员选择了引导社会力量对科技创新的支持和投入、加强创新文化建设(表9)。

六、科技人才对完善科研单位制度的诉求与建议

科研单位为科技人才个人成长和职业发展提供了平台,是激发科技人才创新活力、开展科研工作的小环境。本次调查获取了科技人才所在单位的使命宗旨履行、科技成果转化、人才引进与激励等基本情况,为优化科研单位组织运行机制、完善基本制度建设和打通政策落实“最后一公里”提供参考。

(一)近八成科技人才所在单位为其提供了稳定发展平台

超过40.0%的被调查人员表示,其所在单位主要科研工作围绕领域(行业)进步不断发展;36.1%的人员表示,所在单位主要科研工作围绕使命宗旨基本稳定,单位稳中有进的科研业务为科技人才个人成长和发展提供了良好的科研平台。只有16.8%的被调查人员认为本单位科研方向不断变化,6.4%的人员认为本单位科研任务逐步萎缩(表10)。

(二)促进科技成果转化仍需进一步放活人才

调查显示,目前科技成果转化的主要途径是科技人才与用户直接对接,选择这种方式的人数比例近60.0%,有近30.0%的被调查人员表示通过学校和院所转化成果,选择由专业机构进行转化的人数比例不足10.0%。在此情况下,有41.7%的被调查人员表示本单位仍须优化与科技成果转化的相关制度,进一步放活科技人才;还有21.4%的人员希望专业机构协同推进转化工作(表11)。

(三)在人才激励方式中科技人才最看重公平公正的科研环境

对于激发海外引进人才发挥更大作用的有效方式,被调查人员对公平竞争工作岗位或科研任务的认可度最高,选择人数比例达到63.8%;其次是薪酬待遇与贡献挂钩,选择人数比例为47.5%;也有37.9%的人员认为搭建研发团队是有效方式;选择直接委任工作岗位或委派科研任务的人数最少,比例仅为6.8%(表12)。

(四)科技人才对完善单位管理制度有迫切期待

被调查人员在开放式问题的主观诉求表述中,关于完善单位管理制度的意见与诉求主要集中于三点:一是落实“放管服”,加强制度建设。转变学术机构官僚化作风,减少科研管理和科技人才管理中的行政干预。二是加大科技人才绩效薪酬激励。以职称、职位等非绩效因素分配绩效薪酬,并未体现科技人才的真正贡献和绩效,难以发挥绩效激励作用。三是优化人事制度。部分科研事业单位人员编制、研究生招生名额及职称比例等受到严格限制,影响了科研团队建设。