习近平总书记指出,“创新驱动实质上是人才驱动”“发展是第一要务,人才是第一资源,创新是第一动力”。人才资源已经成为国家发展的战略资源,高水平的科技人才队伍是一个国家科技实力和创新能力的集中体现。从科教兴国到人才强国再到创新驱动发展战略,党中央一直高度重视科技创新和科技人才发展工作,不断强化顶层设计和系统部署。各有关部门、单位、地方积极落实中央决策部署,科技人才发展环境逐步优化,科技人才队伍不断壮大,科技人才创新能力和国际影响力明显提升,有力推动了我国创新驱动发展和创新型国家建设。

一、科技人才总量稳步增长,投入强度逐年加大

科技人力资源总量是指,大专及以上学历(或学位)科技领域毕业生存量与虽然没有高等教育科技领域学历学位,但实际从事科技活动的劳动力存量之和。根据科技部《2017年我国科技人力资源发展状况分析》,2017年我国科技人力资源总量继续增长,达到8705万人,比上年增长4.9%。其中大学本科及以上学历的科技人力资源总量为3934万人,比上年增长7.1%。每万人口中科技人力资源数由2016年的600人增长到2017年的626人,增加4.3%。

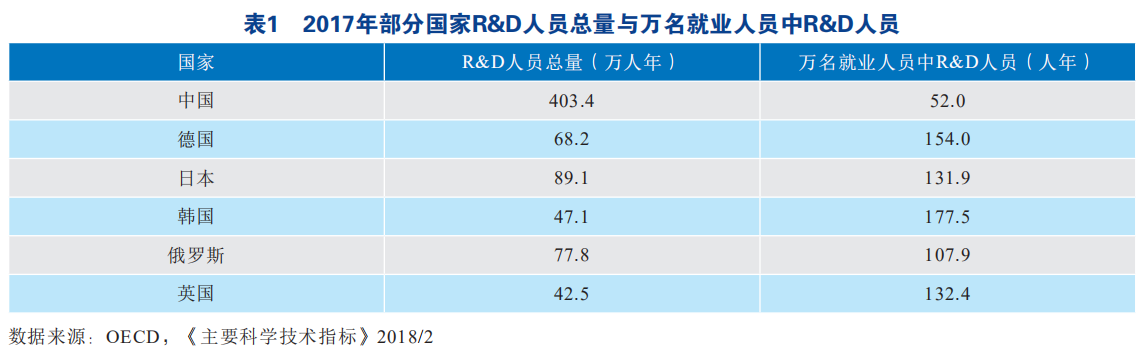

国际上,通常以研究与试验发展(R&D)人员指标比较各国科技人才情况。R&D人员队伍建设是提高研发能力和水平的重要保障,是科技活动的核心要素。我国R&D人员总量(全时当量)在2013年超过美国,至2017年连续5年一直稳居世界第1位。2017年,我国R&D人员总量达到621.4万人,折合全时工作量人员为403.4万人年,比2016年增加了15.6万人年。从R&D人员总量看,我国远超德、日、韩、英等发达国家,2017年我国R&D人员总量(全时当量)是日本(2016年数据)的4.6倍,是俄罗斯(2016年数据)的5.0倍。R&D研究人员总量持续增长,2017年我国R&D研究人员达到174.0万人年,比2016年增加4.8万人年,增长了2.9%,在R&D人员中所占比重为43.1%。

从每万名就业人员科技人才投入来看,我国R&D人员投入强度不断上升。2015年我国R&D人员投入强度为48.5人年/万人,2017年为52.0人年/万人,“十三五”以来年均增速为3.5%。2015年我国R&D研究人员投入强度为20.9人年/万人,2017年为22.4人年/万人,“十三五”以来年均增速为3.6%。与国际上部分发达国家相比,我国R&D人员投入强度还处于较为落后的水平。2017年,我国万名就业人员中R&D人员仅为德国、韩国的1/3左右,日本、俄罗斯、英国的1/2以下(见表1)。

从国家科技投入水平来看,我国R&D经费投入强度屡创新高。《科技统计报告》显示,我国R&D经费投入强度在2002年首次突破1%;2014年又迈上2%的新台阶,达到2.02%;2017年全国共投入R&D经费17606.1亿元,比2016年增加1929.4亿元,R&D经费投入强度提升至2.13%,整体上已超过欧盟15国平均水平,达到中等发达国家水平,但与部分发达国家2.5%-4%的水平相比还有差距。从人均研发经费投入水平来看,2017年我国按R&D人员(全时工作量)计算的人均经费为43.6万元,比上年增加3.2万元。

二、科技人才结构布局持续优化,人才吸引力增强

我国科技人才队伍中高学历人才比重不断加大,在年龄、性别、行业分布等方面结构布局更加合理,对海外人才的吸引力明显增强。

(一)科技人才结构持续优化

从科技人才受教育水平程度来看,中国R&D人员中近2/3都具备本科以上学历。2017年,中国R&D人员中博士毕业人员、硕士毕业人员和本科毕业人员分别为41.7万人、92.0万人和271.2万人,分别占中国R&D人员的6.7%、14.8%和43.6%。硕士和博士毕业的R&D人员比例近几年保持在较为稳定的水平,本科毕业的R&D人员比例有较大增长。2017年,R&D人员中本科毕业人员占比43.6%,比2015年增加14.3个百分点(见表2)。

从科技人才从事R&D活动研究类型来看,从事基础研究的R&D人员增速加快,更多科技人才积极投身基础研究。R&D活动按研究性质分为基础研究、应用研究和试验发展3大类。基础研究是一种实验室性或理论性的工作,主要是为了获取关于现象和可观察事实的基本原理的新知识,不预设任何特定的应用或使用目的。应用研究是指为了获取新知识而进行的初始性研究工作,它主要针对某一特定的实际目的或目标。试验发展是利用从科学研究、实际经验中获取的知识和生产的额外知识,以形成新的产品、工艺(流程),或改进现有产品、工艺(流程)而进行的系统性工作。3大类研究活动的R&D人才结构分布情况可以反映一个国家的科技发展阶段和水平。2017年我国R&D人员(全时当量)为403.4万人年,其中从事试验发展的人员有325.4万人年,占80.7%;从事应用研究的人员为49.0万人年,占12.1%;从事基础研究的人员为29.0万人年,占7.2%。2010-2017年,3类研究类型的R&D人员数量均持续增加,其中从事基础研究的R&D人员增速最快。2017年基础研究R&D人员比2016年增加了1.5万人年,“十三五”以来年均增速为7.0%;应用研究R&D人员比2016年增加了5.1万人年,“十三五”以来年均增速为6.6%;试验发展R&D人员比2016年增加了9.0万人年,“十三五”以来年均增速为2.9%(见图1)。

从科技人才年龄结构来看,人才队伍年龄结构进一步优化。我国院士队伍进一步扩大,年龄结构更趋年轻化。2017年中国科学院增选61位院士,平均年龄54岁,60岁(含)以下的院士占91.8%;中国工程院增选67位院士,平均年龄56岁,60岁(含)以下的院士占85.1%。2016年国家科技“3大奖”最年轻第一完成人年龄均已降至39岁以下,越来越多的青年人才在科技创新的第一线“冒尖”。2013-2017年,国家自然科学基金项目累计资助青年科学基金项目、优秀青年科学基金项目和国家杰出青年科学基金项目分别为81578项、1998项和990项,从各层次、各阶段支持青年科技人才发展。2017年,全国招收博士后研究人员1.8万人,有1.1万名博士后研究人员完成研究工作顺利出站。截至2017年年底,在站博士后人数为6.2万人。2017年全国博士后科研流动站总数为3009家,博士后科研工作站总数为3329家,累计招收培养博士后近19万人。博士后科研流动站覆盖了理、工、医、农等13个学科门类的全部110个一级学科,全国博士后流动站单位数为494家,其中高校有350家,占70.9%。

从科技人才性别比例来看,越来越多的女性科技人员投入研发活动,我国R&D人员中女性比例在逐年提高。2017年,我国R&D人员数量达到621.4万人,其中女性R&D人员为166.0万人,占比26.7%,比2010年增加了1.5个百分点。从4大区域R&D人员性别比例看,东北和西部地区的女性R&D人员总数所占比例要高于东部和中部地区。2017年,东部、中部、西部和东北地区R&D人员中女性所占比例分别为26.3%、24.5%、29.3%和32.5%,与2015年占比基本持平,比2010年分别增加了1.5个百分点、2.1个百分点、1.2个百分点和2.8个百分点。在3大执行部门中,企业女性R&D人员所占比例最低。2017年,企业女性R&D人员为103.1万人,仅占企业全部R&D人员数量的22.3%。研究与开发机构和高等学校的女性占各自执行部门R&D人员的比例分别为33.4%和43.0%,比2015年分别提高0.7个百分点和1.6个百分点,比2010年分别提高了1个百分点和7.8个百分点。从国际上性别比例来看,2017年中国女性R&D研究人员所占比重与2015年的德国(28%)、法国(27%)基本相当,高于2017年日本(16.2%)、韩国(20.1%)女性R&D研究人员占比。

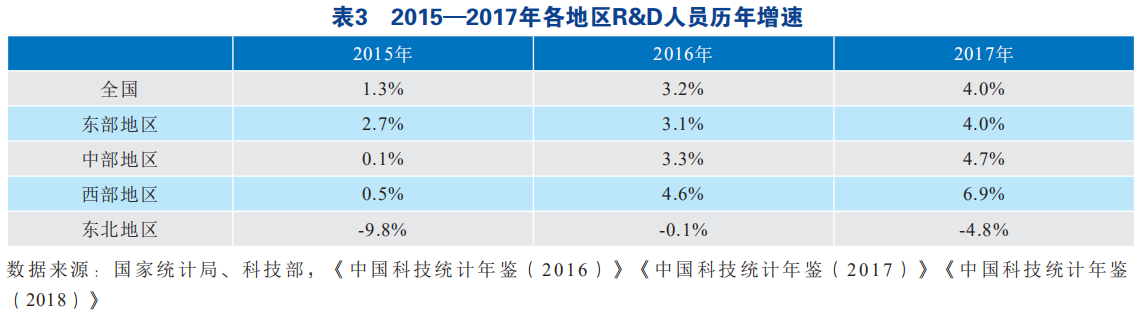

(二)科技人才布局日趋合理

从科技人才地区分布来看,R&D人员仍主要集中在经济发达的东部地区,中西部地区对科技人才到吸引力有所增强。2017年,东部地区R&D人员总量为264.6万人年,占全国R&D人员总量的65.6%,中部、西部和东北部地区R&D人员总量分别为68.3万人年、52.3万人年、18.2万人年,占全国R&D人员总量的比重分别为16.9%、13.0%和4.5%。2017年东部地区、中部地区和西部地区R&D人员增速均高于2016年,尤其是西部地区R&D人员数量(全时当量)比2016年增加6.9%,高于其他3个地区,东北地区R&D人员流失现象仍然存在,较2015年有所减缓(见表3)。

从科技人才执行部门分布来看,R&D人员主要分布在企业、研究与开发机构、高等学校3大类部门,企业仍然是最主要的创新主体。近几年,我国企业R&D人员所占比重一直维持在70%以上,研究与开发机构、高等学校两类执行部门的R&D人员所占比重均在10%左右,其他部门的R&D人员仅占3%左右。2017年,我国企业R&D人员(全时当量)为312.0万人年,“十三五”以来年均增速为3.5%;研究与开发机构R&D人员(全时当量)为40.6万人年,“十三五”以来年均增速为2.8%;高等学校R&D人员(全时当量)为38.2万人年,“十三五”以来年均增速为3.8%。从国际上来看,较多数国家R&D人员主要集中在企业部门。其中,中国、奥地利、韩国、瑞典等国的企业部门R&D人员占到该国R&D人员总量的70%以上,中国占比最高,接近80%。俄罗斯政府部门从事R&D活动的人员占比远高于其他国家,占到俄罗斯全部R&D人员的35.8%。英国R&D人员主要分散在企业部门和高等教育部门,占比分别为49.9%和45.2%,高等教育部门R&D人员占比要远高于其他国家在该执行部门中的占比,但是政府部门仅占3.3%(见表4)。

从科技人才行业分布来看,2017年,中国规模以上工业企业R&D人员总量(全时当量)为273.6万人年,比2016年增加了3.4万人年,“十三五”以来年均增长1.8%。2017年,全国共有30个行业的规模以上企业R&D人员(全时当量)超过1万人年,主要集中在计算机、通信和其他电子设备制造业,电气机械和器材制造业等高新技术行业。从“十三五”以来各行业R&D人员年均增速来看,家具制造业和印刷记录媒介复制业分别以29.4%和17.8%的速度名列前茅,科研人力投入增加(见图2)。

(三)我国对人才吸引力逐渐增强

根据《2017—2018年全球竞争力报告》显示,在各国对人才吸引力排行中,中国居第23位,比2014—2015年的第27名前进了4名。2017年3月,国家外专局会同人力资源和社会保障部、外交部、公安部联合印发《关于全面实施外国人来华工作许可制度的通知》,规定从2017年4月1日起在全国全面启动实施统一的外国人来华工作许可制度。2018年累计发放外国工作许可证33.6万份,在中国境内工作的外国人已超过95万人。

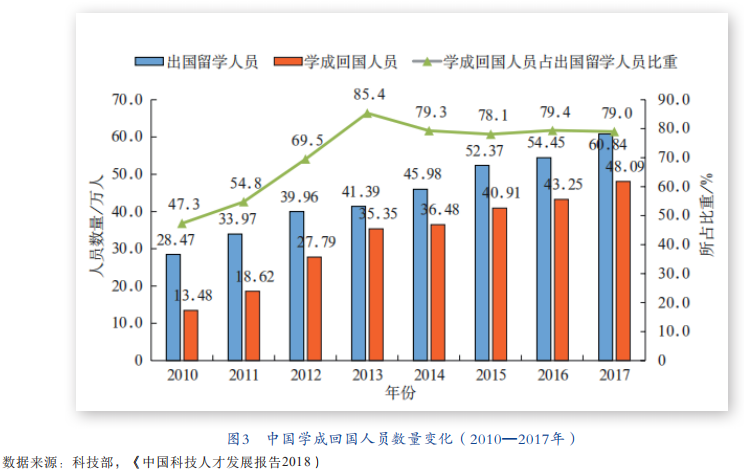

我国留学生回流加速,对外国留学生吸引力增大。比较2017年度与2016年度的统计数据可以看出,中国出国留学人员和留学回国人员均有所增加。2017年出国留学人数增加6.39万人,增长了11.7%;留学回国人数增加了4.84万人,增长了11.2%。从2011年开始,中国留学回国人员数量占出国留学人员数量的比例超过半数,更多的出国留学人员选择了回国发展。2010—2017年留学回国人员总数达263.97万人,年均增长19.9%,高于出国留学人员11.5%的年均增长率(见图3)。我国成为亚洲最大留学目的国,生源层次显著提升,2016年在华留学生中硕博研究生人数达6.4万人,占总人数的14.4%,比2012年提高了3.4个百分点,学科分布打破传统的汉语学习,教育、理科、工科和农学等学科人数增长迅速。“一带一路”国家在华留学生数量增长明显,2016年“一带一路”沿线64个国家中共207746人在华留学,同比增幅达13.6%。

依托“海外高层次人才创新基地”吸引人才、留住人才。截至2017年年底,全国156家国家高新区和苏州工业园区(“156+1”)中有26家高新区成为国家“海外高层次人才创新基地”,共有留学生创办企业4.0万家,较2016年同比增长了11.2%。“156+1”家高新区企业从业人员中有留学归国人员13.4万人、外籍常驻人员7.3万人、引进外籍专家1.8万人,分别同比增长了6.3%、7.8%和1.5%。

三、科技人才创新能力加快提升,国际影响力显著增强

不断发展和壮大科技人才队伍,不断提升人才队伍的创新能力和水平,逐步形成长期、稳定、可持续的国家战略科技人才力量,是我国深入实施创新驱动发展战略、建设世界科技强国、人才强国的重要支撑和坚实保障。经过70年的发展,我国科技人才队伍量质齐升,创新能力和国际影响力逐步扩大,科技创新推动经济社会发展作用显著提升。

从创新指标来看,我国主要创新指标进入世界前列。科学论文的数量和质量代表了科学研究特别是基础研究的水平。2017年,我国国际科技论文总量比2012年增长70%,居世界第2位,被引量首次超过德国、英国,跃居世界第2位。论文总被引次数增速明显,篇均被引用次数持续提升。2018年10月,我国平均每篇论文被引用10次,比2017年度统计时的9.40次/篇提高了6.4%。在国际合作论文中,中国作者作为第一作者的合著论文数量明显提升。据SCI数据库统计,2017年SCI收录的中国论文中,国际合作产生的论文数为9.74万篇,比2016年增长了16.6%,占我国发表论文总数的27.0%。2017年中国作者为第一作者的国际合著论文共计67902篇,占我国全部国际合著论文的69.7%,合作伙伴涉及155个国家(地区)。

从专利申请和授权来看,我国已成为世界知识产权产出大国。2017年,我国专利申请数为369.8万件,我国专利授权数为183.6万件,我国发明专利申请量已连续7年居世界第1位,有效发明专利保有量居世界第3位。在专利数量大幅增长的同时,专利质量也得到同步提升。以最能体现创新水平的发明专利为例,2017年,我国发明专利申请数达138.2万件,占专利申请数比重为37.4%,比1991年提高14.6个百分点;平均每亿元研发经费产生境内发明专利申请70件,比1991年提高19件,专利产出效率得到提高。

从人才发挥作用来看,人才引领创新发展的作用显著增强。基础研究和前沿技术领域涌现出一批世界一流科学家和顶尖人才,带动我国在载人航天、探月工程、北斗导航、量子通信、深海探测、高速铁路等领域取得一批重大创新成果;在人工智能、新能源汽车等新兴技术和产业领域也成长了一批优秀的创业人才,引领战略性新兴产业发展潮流。科技人才创新能力的提高带动经济社会发展效果显著,根据《中国科技统计年鉴2018》数据显示,我国科技进步贡献率从2012年的52.2%升至2017年的57.5%,国家创新能力排名从2012年的第20位升至2017年的第17位。

从国际获奖情况来看,我国科学家国际影响力显著提升,屠呦呦研究员获得诺贝尔医学奖,王贻芳研究员获得基础物理学突破奖,潘建伟团队的多自由度量子隐形传态研究位列2015年度国际物理学十大突破榜首,越来越多的中国科学家得到世界范围内的认可。

四、新时代科技人才队伍建设的重点任务

当前,新一轮科技革命和产业变革加快演进,科技创新的基础前沿领域相继突破,颠覆性创新持续涌现,将会深刻改变全球创新版图。从国际来看,人才在各国中的战略资源地位更加凸显,美国、日本等世界主要国家纷纷谋求在人才争夺中占据上峰、在战略必争领域赢得一席之地。从国内来看,我国已进入全面建成小康社会和进入创新型国家行列的冲刺阶段,经济转向高质量发展、人民美好生活需要增加、科技创新的目标从创新型国家建设向世界科技强国建设延伸、“人口红利”向“人才红利”转变,对我国科技人才的队伍规模、结构布局及创新能力等均提出了更高要求。党的十九大报告强调,要加快建设创新型国家,要培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队,为新时代科技人才发展指明了方向。

一是要全面发展各类科技人才。面向世界科技前沿,培育和集聚一批敢为人先、勇攀高峰的科学家,提出更多原创理论,做出更多原创发现,引领世界科技潮流;面向国家重大战略需求,培育和集聚一批攻坚克难、甘于奉献的科技领军人才和创新团队,集中力量、协同攻关,加快突破我国在部分关键核心领域受制于人的“卡脖子”困境;面向经济主战场,培育和集聚一大批锐意创新、敢于创业的创新人才队伍,引导和动员各行各业的科技工作者在“双创”大舞台中尽展其才;在推动中国制造向中国创造转变进程中,培育一批术业专攻、精益求精的大国工匠,加快提升中国制造品质,打造更多中国制造“世界名片”;在建设世界科技强国进程中,超前培养一大批热爱科学、勇于创新的青年人才队伍,打下坚实的人才储备基础。

二是加大国际引才引智力度。加大“高精尖缺”海外人才吸引力度,推动建立外国科学家参与国家科技战略研究、项目管理、任务承担的工作机制;鼓励各创新主体提升引才引智平台建设水平,为海外人才提供更广阔的事业平台;优化外国高端人才服务,让高端人才来华意愿更加强烈,在华工作生活更加 便利。

三是营造良好的创新生态环境。增强人才发展体制机制改革的系统性、整体性、协同性和针对性,加快推进相关政策落实落地,提高科技人才的满意度和获得感,充分激发他们的创新创造活力;营造尊重自由探索、宽容创新失败和倡导学术民主的科研氛围,让科研人员自由畅想、大胆假设、认真求证;弘扬社会主义核心价值观,鼓励科技工作者树立科技报国、造福人民的担当和情怀;完善科研诚信制度,强化科技人才的科研伦理和职业操守约束,建立健全职责明确、高效协同的科研诚信管理体系。